なぜ今、「世界標準で競える力」が必要なのか

「日本人に生まれただけで豊かな生活を享受できる、そんな幸運は、私の世代までだよ。」

娘によく、そんな話をしてきました。何か迷ったとき、娘はよく私に相談してきます。時には、私の方から話を振ることもありました。彼女が人生の大きな岐路に立った時、例えば進学や留学、就職や転職を考えていた時がそうです。

なぜそんな話をするのか。それは、私が若かった頃と比べて、社会の構造が大きく変わってきたからです。単に「日本が豊かでなくなった」という話ではありません。もっと根本的に、世界の中での価値の生まれ方が変わってきているのです。

ここでは、娘に語ってきたことを、少し整理してお話ししたいと思います。これから進路や仕事を選ぶ若い皆さんにとって、何かのヒントになれば嬉しいです。

モノの越境移動がもたらした豊かさ

モノの生産とその広がり

かつて、モノの生産は一国の中、あるいは地域や村の中で完結していました。技術の進歩により、大量生産と大量輸送が可能になり、商品は遠く離れた国々へと運ばれるようになりました。

この変化の契機となったのが産業革命です。蒸気機関に始まり、石油・電力・原子力・再生可能エネルギーへと動力は進化し、輸送技術も飛躍的に向上しました。

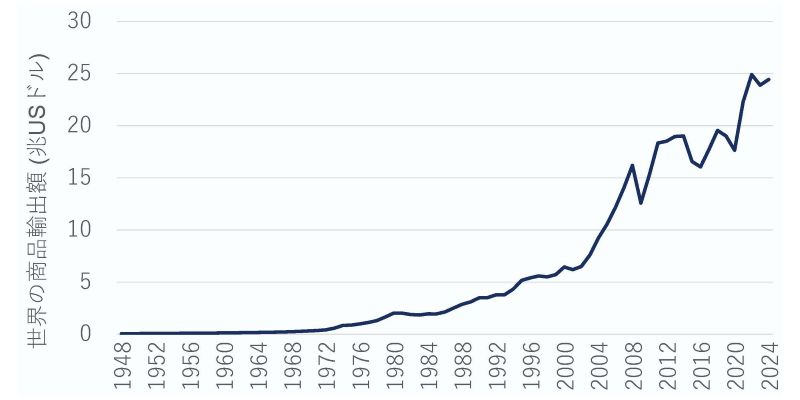

世界の商品輸出額の推移

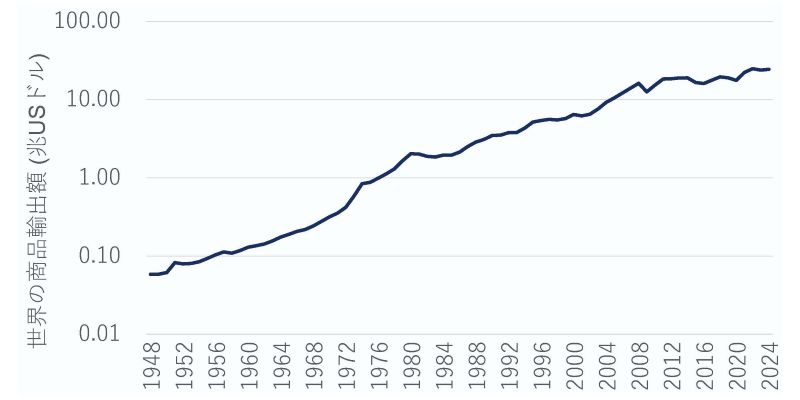

図表1は第二次世界大戦後の世界の商品輸出額の推移を示したグラフです。同じデータを用い、縦軸を対数表記で書き直したグラフが図表2です。

対数グラフでは傾きは伸び率を表します。この対数グラフからは、第二次世界大戦後今日に至る約80年の間ほぼ一貫した伸び率でモノの越境移動が増大してきた事実がわかります。

1948年以前のデータは見つけられませんでした。そうした中での私の推定ですが、戦争や恐慌などの大きなイベントに起因した振れはあれど、産業革命以降今日に至るまでモノの越境移動は一貫して増大してきたと考えています。

モノの移動が生む競争と豊かさ

モノが国境を越えて移動することで、企業は他国の企業と競争することになります。競争に敗れた企業は、より競争力のある分野へと移行し、結果として生産性が向上します。これが経済学の基本的な考え方であり、実際に世界経済はこのようにして発展してきました。

日本もこの流れの中で、モノの輸出によって豊かさを享受してきました。私自身もその恩恵を受けてきた一人です。

情報の越境移動という新たな衝撃

情報の大量移動が始まっている

今、かつてモノに起きたことが、情報にも起きています。情報の大量生産と大量移動が、爆発的なスピードで進行しています。

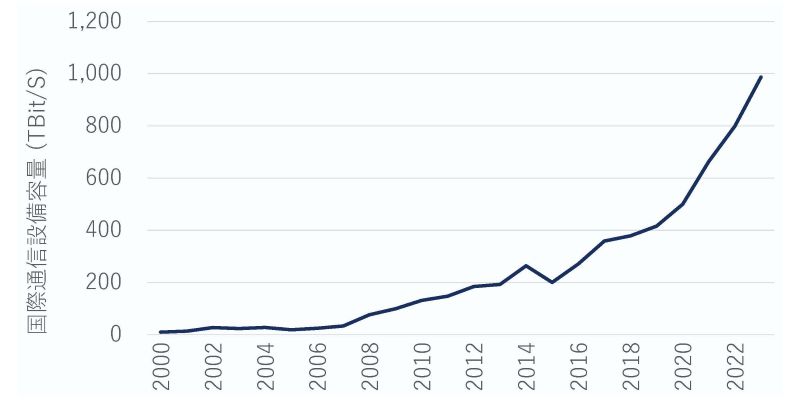

図表3は、国際通信設備容量の推移を示しています。これはモノの大量輸送に利用される船舶や自動車、航空機に相当する情報の「通り道」の広がりです。

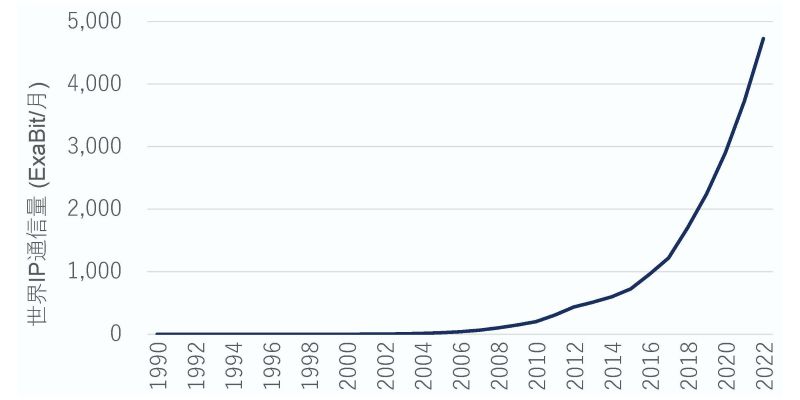

図表4は、実際に移動した情報量(IP通信量)の推移です。どれだけの情報が世界を飛び交っているかを示しています。どちらも一部推計を含みますが、傾向としての爆発的増加は明らかです。

モノと情報の移動量が増加する速度の比較

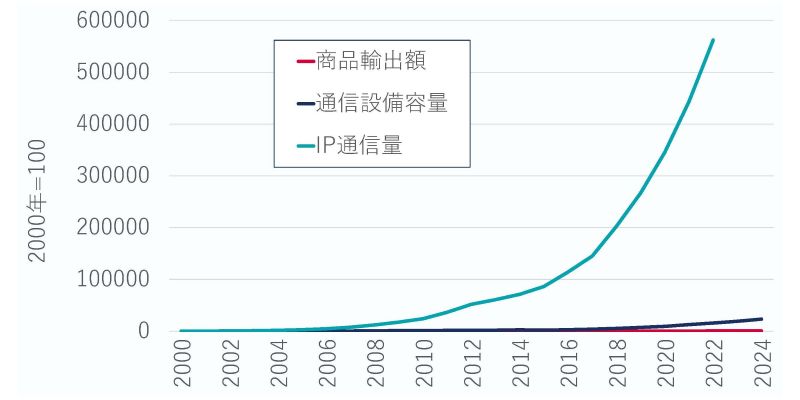

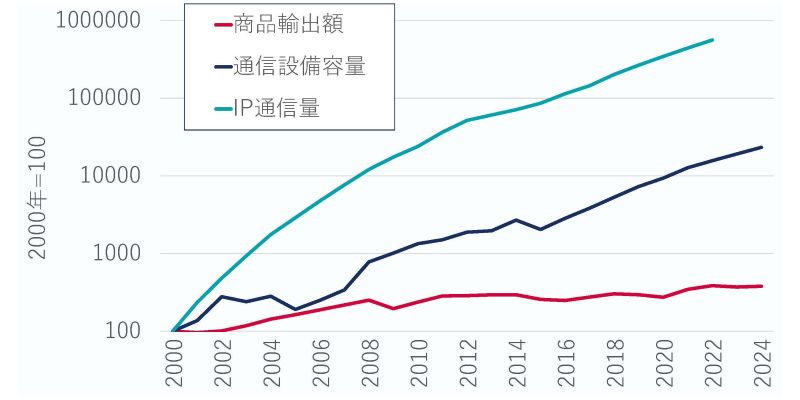

図表5では、商品輸出額、通信設備容量、そしてIP通信量の2000年の値を基準に指数化を行い、三つの量の変化のスピードの違いを比較しました。図表6はこれを対数目盛で表示することで、伸び率の違いをより明確にしています。

通信設備容量とIP通信量が近年では同様の伸び率で推移し、それらの伸び率は商品輸出額のそれよりも遥かに大きいことがわかります。情報の移動は、モノの移動を遥かに凌ぐスピードで進んでいることが一目瞭然です。

日本のデジタル赤字が示す競争の現実

デジタル赤字とは何か

国際収支統計における「デジタル関連サービス」の支払額が、受取額を上回ることで生じる赤字のことを「デジタル赤字」と呼びます。

モノの貿易に見立てれば、クラウドサービス、ソフトウェア、web広告の利用などのデジタル関連サービスの輸入額が輸出額を上回った場合に発生する貿易赤字に相当します。

日本のデジタル赤字の推移

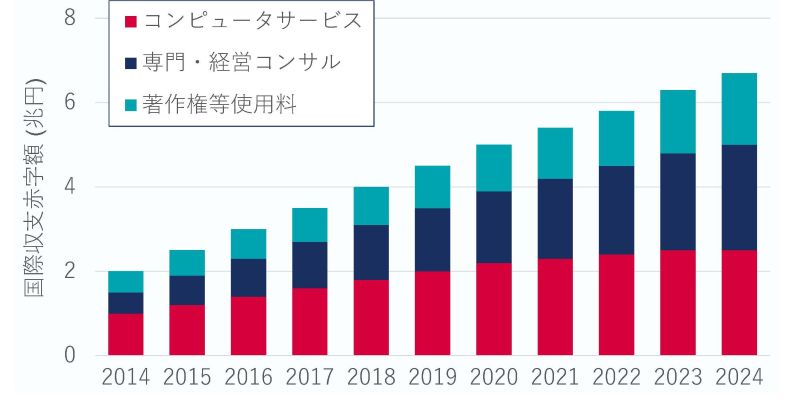

日本のデジタル赤字の推移を図表7に示します。2024年の日本のデジタル赤字は約6.7兆円、日本ではこれだけの額のデジタル関連サービスが差し引きで輸入されているわけです。

日本におけるデジタル赤字の増大は、情報の越境移動によって日本企業が外国企業に競り負けていることを意味します。

産業の本質は情報処理にある

情報処理はあらゆる産業の裏側にある

デジタル赤字の要因であるコンピュータサービス、専門・経営コンサル、著作権等使用といったデジタル関連サービスでは、その内容が情報の処理や提供という行為でほぼ完結しています。その意味でこれらサービスの本質は情報処理といえます。

運送業や航空業のような「モノ」を扱う産業であっても、予約・決済・追跡などの多くの工程は情報処理によって支えられています。医療、流通、製造、金融、教育など、ほぼすべての産業において情報処理は不可欠なのです。

「情報処理依存度」という考え方

産業の価値創出の源泉に、どれだけ情報処理が関わっているかを示す概念として「情報処理依存度」を考えます。客観的な指標に基づいて情報処理依存度を算出することは難しいのですが、その産業の事業としての本質は何かを評価する考え方として理解してください。

かつて飛行機の搭乗券の購入は旅行代理店の窓口に出向き、現金で支払いを行い、発券してもらいました。その後航空会社は飛行機を安全に運航し旅客を目的地まで運びます。その限りにおいて航空業の価値創出の源泉は飛行機の適切な運航であったと思います。

現在であればweb上で予約、決済を行い、飛行場にてチケットレスで搭乗します。乗客の立場からはとても便利になったと感じます。ですが変化はこれだけではありません。このような情報技術の導入は航空業の価値創出の源泉にとても大きな変化をもたらしました。

価値創出の源泉の変化

1995年から2024年にかけて、飛行機の座席利用率は60%台から80%近くまで上昇しました。背景には、インターネット予約、AIによる需要予測、モバイルアプリによる直前予約など、情報処理技術の進化があります。

モバイルアプリは、アップセル(上位サービスの提案による顧客の購買単価引き上げ)にも貢献しています。

座席利用率及び購買単価の向上は、航空業にとって利益獲得の最も効率的な手段です。今や航空業の価値創出の源泉は、飛行機の適切な運航と同時に座席利用率及び購買単価の向上なのです。

後者の源泉実現のための行為は専ら情報処理です。この限りにおいて航空旅客運送事業の情報処理依存度は相当に高くなった、そう理解できます。

モノから情報へ、そして個人が競争の主役に

モノの生産と情報の生産・処理

モノの生産、たとえば自動車や家電の製造には、専用の工場設備や機械装置が必要です。材料を加工し、組み立て、検査し、完成品として出荷するという生産活動は企業が主体となって行うのが一般的であり、個人が自宅で自動車を一台完成させることは現実的ではありません。

一方、文章の執筆、画像の編集、データの分析など、情報に関する多くの作業は、個人がPCやスマートフォンを使って自宅で行うことが可能です。たとえば、ブログ記事の執筆や動画編集は、特別な設備がなくても実現できます。

さらに、企業が構築する巨大な情報システムであっても、その開発や運用は、個々の技術者にタスクを分担し、ネットワークを通じて協働する形で進められます。情報処理の多くは、クラウド上のサーバーや分散型の計算基盤で実行され、個人のPCはその操作端末との位置づけになります。

両者の違いをまとめると

モノの生産は「集中型・設備依存」であり、情報の生産・処理は「分散型・端末依存度が低い」といえます。こうした違いを図表9にまとめてみました。

| モノ (物理的製品) | 情報 (デジタル・知的生産物) | |

| 生産の主体 | 企業が中心 (設備・資本を持つ組織) | 個人が中心 (企業所属・フリーランス 含む) |

| 生産の設備依存度 | 高い (工場・機械などが不可欠) | 低い (PCやスマホなどの 汎用端末で可能) |

| 生産地の移動容易性 | 低い (設備の移設は困難) | 高い (ネット接続があれば 場所を問わない) |

| 生産物の移動コスト | 高い (輸送・保管などに 物理的コストが発生) | 非常に低い (デジタル転送で 即時・無償も可能) |

| 生産の分割・協働の容易性 | 限定的 (工程ごとに高度な 調整が必要) | 高い (クラウドやネット経由で 柔軟に分担可能) |

世界中の個人がライバルになる時代

情報の生産・処理では、日本という立地があなたを守るバリアとはなりません。全世界のどこにいる個人であっても、協働のパートナーになり得、また競わざるを得ないライバルとなるのです。

繰り返します。情報の生産・処理は、企業や国境に守られるものではなくなりました。世界中の誰もが競争相手になり得る時代です。日本人だから有利、という前提はもはや通用しません。

選択の場面で、世界の構造を知ってほしい

「日本人に生まれたってことだけで豊かな生活を享受できる、そんな幸運は私の世代までだよ。」

この言葉の背景には、モノから情報へと移行する世界の構造変化があります。そして私は娘にこう続けて伝えています。

「だから、世界標準で競える能力、スキルを身につけなさい。」

これから多くの選択に直面する若い皆さんにとって、何が最適か迷うこともあるでしょう。そのときに、世界の構造がどう変化してきたのか、そして今どんな力が求められているのかを知っておくことは、きっと役に立ちます。

「世界標準で競える力」とは、語学力やプログラミングスキルだけを指すものではありません。

それは、世界の仕組みを理解し、変化に対応し、自ら価値を生み出す力です。そしてその力は、日々の選択と学びの積み重ねの中で育まれていくものです。

このサイトは、そうした「知っておいてほしいこと」を、できるだけわかりやすく、誠実に伝えるために開設しました。ここで記したことが、皆さんの選択の一助となり、未来への一歩を踏み出すきっかけになれば、これに勝る喜びはありません。

どうぞ、楽しんで読んでください。そして、考えてみてください。あなたの未来は、あなた自身の手で、世界と向き合いながら切り拓いていくものなのです。