Tカード事件をきっかけに注目された「捜査関係事項照会」という制度があります。

任意の「お願い」とされるはずの制度が、いつしか照会に対する回答が「義務」であると捉えられるようになっています。そうした社会の認識変化の背景には、法律と行政、理論と現場のせめぎ合いがあります。

行政組織の行動原理を理解するための格好の論考として、是非ご一読ください。

はじめに – ことの発端

Tカードを運営しているカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が顧客の情報を、裁判官の発する令状ではなくこの捜査関係事項照会書による情報提供の要請に応じて提供していた。さらにそうした提供の事実がTカードの利用者に明示されていなかった。このようなことが新聞報道等で明らかになりました。2019年2月のことです。

こうした形での個人情報の提供やそれを行ったTカード運営会社の対応の適否などに関し、様々な議論が呈されました。その際になされた新聞報道では、捜査関係事項照会に対しては「刑事訴訟法の規定に基づき求められた側は回答する義務があるとされる」と説明していました。こうした説明に違和感を抱き、私は以下の投稿記事を書きました。

新聞報道に対する違和感については上記の記事を読んでいただくとして、捜査関係事項照会に回答義務があるとする巷間喧伝されている内容についても疑問を持ちました。以下でお話しするのは、疑問の答えを求めて色々と調べた結果です。少し専門的な記述もありますが、行政組織の行動原理を理解する上で示唆に富む内容です。最後まで読んでいただければ嬉しいです。

「捜査関係事項照会」と回答義務

「捜査関係事項照会」とは何か

警察は犯罪に対して市民が頼る砦です。行われてしまった犯罪の解決や、その未然の防止のため、警察は日夜捜査を行っています。こうした努力は社会の安全を守る上でとても重要であり、警察の頑張りに感謝と期待をしています。

警察や検察の捜査においては、様々な情報を知りたい場面が多々でてきます。そうした際に文書を発出して問い合わせることがあります。「この人物の勤務先を教えてください」や「この車の登録情報を確認したい」といった照会を、会社や行政機関に対して行う場合です。こうした照会を「捜査関係事項照会」と呼び、発出される文書が「捜査関係事項照会書」です。

この行為は刑事訴訟法に定めがあり、同法では以下のように規定しています。

第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

② 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

照会に対する回答は任意

捜査関係事項照会は任意の照会、すなわち「お願い」にすぎないというのが法律の一般的な解釈です。そして、任意の捜査で事実上の強制を伴う場合は違法であるとの最高裁判例も存在します。こうした任意性の行為を「任意処分」といいます。その対義語が「強制処分」といわれるもので、裁判官の発する令状に基づく捜査(情報の取得も当然含みます)がこれに当たります。

実際、「捜査関係事項照会」の根拠である上記刑事訴訟法の条文では、「強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない」と明確に規定されています。要はこの根拠条文では「強制処分」はできませんよ、強制性を伴う行為にはそのための特別の定めが必要ですよ、といっているわけです。

その特別の定めも刑事訴訟法に規定されており、それが以下です。

第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

微妙に異なる警察庁発出の通達

警察庁では捜査関係事項照会の運用に関し、通達を出しています。「適正な捜査関係事項照会の運用について(通達)」と題する文書で、2024年2月に警察庁刑事局刑事企画課長を筆頭に複数の課長の連名で全国の警察組織に宛てられており、文書番号も付されています。

この通達では捜査関係事項照会に対する回答義務に関し、以下のように記しています。

照会を受けた公務所又は公私の団体(以下「公務所等」という。)は、報告すべき義務を負うものと解されている(後略)

この通達には、その旧ヴァージョンともいえるものが複数存在しています。私が存在を確認できたものだけでも、1987年10月版、1999年12月版、2019年3月版の三つのヴァージョンがあます。いずれのヴァージョンも回答義務に関しては、ほぼ同じ内容が記され、現行の通達に至っています。ちなみに、以前のヴァージョンでの書きぶりは「回答を拒否できないものと解される」でした。

「報告すべき義務を負うものと解されている」にしても「回答を拒否できないものと解される」にしても、要は回答は義務であり拒否はできないよといっているわけです。明らかに刑事訴訟法の一般的な法律解釈とは異なるのですが、これをどう理解したらいいのでしょうか。

警察の都合と法学者の議論

警察庁通達の意図

捜査関係事項照会は、捜査機関の内部手続きだけで発出できる「捜査関係事項照会書」という文書によって企業に照会をかけ、必要な情報を得ることが通常です。令状のように裁判所に発給を求める必要はありません。当然ですが、捜査関係事項照会には回答義務があると解釈された方が警察には望ましいはずです。捜査の上で必要となる情報の収集がスムーズに行えるのですから。

この望ましい解釈を広めつつも、解釈に異議が差し挟まれた場合には法律解釈の説明責任を負わないようにする。そこで通達です。通達では「解されている」と記しています。誰がそう解しているのか。通達は答えてくれません。少なくとも警察ではないわけです。しかしながら、「解されている」ことの根拠や出典が記載されることはありません。

では、そう解しているのは誰なのでしょうか。警察は行政機関として行政実務上の解釈を行います。通達はこうした解釈を示したものです。つまり、行政通達は法律のように見えますが、実は法律ではありません。その一方で、法的拘束力を伴う有権解釈は裁判所(最終的には最高裁判所)が担います。ただし裁判所は、裁判が提起されない限り判断を示すことはありません。

「解している」のは誰か

精緻な議論により導き出される学説は、相応の説得力をもってこうした解釈に影響を与えます。それは裁判所の解釈にも、そして行政機関の解釈にもです。もちろん、そうした影響が裁判所の判断に直接的な影響を与えることはおそらくないと思います。しかし、理論的背景や判断枠組みの形成を通じた間接的影響は確実にあると私は思っています。

行政機関の判断に対してはどうでしょうか。学説は行政実務にとっても重要な理論的支柱です。法令の解釈指針は学説上の通説や有力説を参考にします。時にはこうした学説を反映して通達が作成されます。さらに、行政機関が重要な決定を行う際には審議会や有識者会議を開催し、参加した委員(主として大学教授です)の意見を反映させることが多いのです。

誰がそう「解している」のか。捜査関係事項照会(刑訴法197条2項に基づく任意処分)の法的性質に直接言及した最高裁判例はありません(探しても見つかりませんでした)。ですから、「解している」のが裁判所ということはあり得ません(もしそうなら根拠として通達に明示するはずです)。とすれば、「解している」誰かとは、通達に肯定的な学説ということになるのでしょう。

松尾浩也教授による解釈の転換

そう考えて、捜査関係事項照会に関する様々な学説を調べてみました。そうした中で松尾浩也(まつお こうや)先生の存在に行きつきました。松尾先生は東京大学法学部教授や法学部長を務めた刑事訴訟法の大家です。法制審議会会長や法務省特別顧問も務めるなど、法務行政にも深く関わってこられました。大変残念ながら、2017年に逝去されています。

松尾先生は長い間その著書で「捜査関係事項照会は任意処分であり、回答を強制することはできない」旨を述べてきました。これは刑事訴訟法学界の一般的な学説です。ところが2006年に出版した『条解刑事訴訟法〔第4版増補版〕』(弘文堂)においては、「原則として報告義務を負うものと解される」旨が記されました。

これはとても大きな方針転換です。松尾先生の変更後の新解釈は、通達の記載である「報告すべき義務を負うものと解されている」との記述と整合します。同時に、「解している」のは誰かとの疑問にも明確な答えを与えてくれます。

新解釈を生んだ社会的背景

捜査事項照会が「任意処分」なのは変わらず

捜査関係事項照会に対し「原則として報告義務を負うものと解される」とするのであれば、捜査関係事項照会は任意処分ではなくなるのではないか。松尾先生の新解釈ではすぐにこの点が疑問として浮かびます。本サイトは法律解釈を目的にしてはおらず、詳細な説明は省きます。しかし、人の行動原理を考える上で重要なことから、この疑問に関した概略の説明にお付き合いください。

疑問は当然のことと思います。松尾先生の新解釈は、一見従来の任意処分説と矛盾するからです。しかし松尾先生は、捜査関係事項照会が任意処分であるとの考えは、実は変えていません。その上で、形式上は任意捜査と位置づけながら実務上の回答協力義務を前提とするとしています。言い換えれば、「形式上は任意、実質的には半ば義務」という二層構造になります。

法律上は任意、従って拒否も可能。しかし行政機関や公的団体は「捜査への協力義務」を広く負うことから、 結果解釈として強制ではないものの実務上は回答すべき、ということなのかなと私は理解しました。正直なところ、この分野の学徒ではない私にとっては何とも理解の難しいロジックです。

捜査現場の実情を踏まえての新解釈

松尾先生の新解釈は、「純粋な理論」ではなく「現場の運用」を重視する立場から出てきたものと感じています。繰り返すまでもなく、警察は犯罪に対して市民が頼る砦です。行われてしまった犯罪の解決やその未然の防止のため、日夜捜査が行われています。そうした捜査において、必要な情報の取得が非常に重要なことは論を俟たないでしょう。

捜査関係事項照会は捜査機関の内部手続きだけで発出でき、これによって必要な情報を取得します。強制力が担保された令状は、裁判所に発給を求める必要があります。当然ながら発給に要する手間は、捜査関連事項照会書発行の比ではないでしょう。加えて回答義務の担保ができれば、捜査関連事項照会は捜査に対するツールとして非常に有効に機能するはずです。

そうした思いから警察は通達を発出していたのではないかと推察します。もちろん松尾先生の新解釈以前から、学会の通説ではないにせよ、捜査関係事項照会は一定の報告義務を伴う任意処分という学説は存在していました。通達はこうした学説に依拠してはいたと思いますが、より明確な根拠が求められるようになった、ということなのではないかと感じます。

新解釈が求められた背景

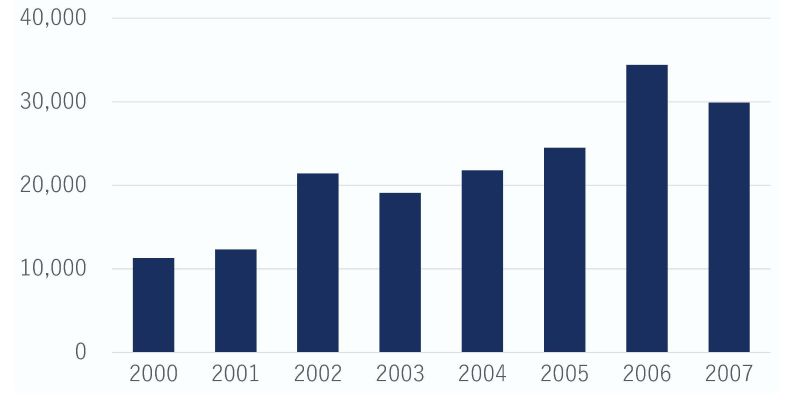

2000年代に入り、インターネットや携帯電話が普及し、これらを用いた金融取引も活発化してきました。警察の捜査は、通信履歴や口座情報など、企業が保有するデータへの照会が必須となってきました。そうした状況に応じ、捜査関係事項照会の重要性は増し、照会件数は大きく増加しています。

(ある都道府県警察の捜査主管課に関するデータ)

一方で、行政の透明性や個人情報保護への意識は大きく高まってきました。こうした機運の高まりには、1999年の情報公開法制定が大きく寄与したと考えられます。捜査関係事項照会制度も市民の権利と密接に関わるため、警察が強制力を直接持たない制度の中で回答義務を求める運用に関し、どのように説明責任を果たすかが問われた時期でもあります。

こうした状況の中で、警察庁としては通達の正当性を理論的に支える「学問的根拠」を求めていたのではないでしょうか。平たくいえば、実務に精通した高名な法学者の理論的な「お墨付き」を欲したとしても不思議ではありません。法務行政にも通じた松尾先生が、自らの著書で「原則として報告義務を負う」と書くことは、その根拠として非常に重みを持つものでした。

通説と新解釈

このような松尾先生の新解釈は、学界で一様に受け入れられたわけではありません。他の多くの学者は「完全任意処分説」を維持しています。すなわち、「照会に対して回答するかどうかは、あくまで任意である」と明確に述べます。これは、法の建前を守るための純理論的な立場といえます。

松尾先生の立場は、理論よりも実務の現場に寄り添ったものといえるのではないでしょうか。「原則として報告義務あり」としつつも、最終的には「任意」という余地を残しています。いわば「実務立脚型」の解釈だったといえるでしょう。法務行政への関与を通じて現場の実態に詳しい松尾先生の、苦肉の解釈であったとも感じます。

こうした解釈を打ち出すに当たって、警察から何らかの働きかけがあったのでしょうか。それとも実務を知る松尾先生が、大きな社会の変化の中で必要と感じられて自らの発意で行ったのでしょうか。私には知る由もないことですが、法学という実社会との関りが深い学問分野では、「実務立脚型」の解釈が果たす役割が相応に大きいことは理解できます。

組織と人の行動原理捜査

法律は最も堅固な社会のルール

以上で捜査関係事項照会を巡る話は終わりです。捜査関係事項照会に限らず行政組織が「実務上の必要性」と「法の建前」の間で揺れることは多いと考えられます。そこで、行政機関の業務遂行とその基となっている法律との関係について、これまでの話から引き出される内容を普遍化して皆さんにお伝えします。

法律は最も堅固な社会のルールです。行政機関は法律に則りその業務を遂行します。 則るとはいっても、森羅万象にわたる様々な事象への対応が法律に規定されているわけではありません。多くの事柄は業務を遂行する行政機関の裁量に委ねられることになります。そう、法律の運用には解釈の幅が存在するのです。

捜査関係事項照会の運用もその一つであり、警察は通達によりその運用の解釈を示しています。では警察が恣意的に法律を解釈し業務を遂行しているかというと、そうではありません。多くの場合は学者や有識者と呼ばれる人々との議論の中で大枠としての運用方針が形成されるといえます。もちろんその時々の社会の趨勢も大きく影響を与えます。

理論と実務の両面から

議論に際しては、理論的な検討と実務的な観点からの検討の双方が重要となります。法律に基づき業務の遂行が委ねられている行政機関にとって、法律解釈に間違いがあってはならず、理論面からの整合性の確保は絶対です。

その一方で、業務を円滑に遂行し期待される成果を達成する上では、法律解釈を業務遂行の実態に合わせる必要があります。そうでなければ、期待される成果の達成はとても困難なものとなるでしょう。捜査関係事項照会の例では、期待される成果は社会の安全の維持です。そのためには効率的な捜査の実施が不可欠です。

純粋に理論の検討を行う学者と実務を踏まえた検討を行う学者、どちらの学者が唱える学説が正しいのか。そういったことではないのです。両者が必要であり、両者の検討があってこそ法律が社会の中で有効に機能します。社会が安定して回るための一つの仕組みとして両側面からの検討を加える必要があるのです。

「言葉の背景」を読み解くこと

松尾先生は、理論家であると同時に、実務を知る人でもあったはずです。だからこそ、現実と理想の間をつなぐような言葉として「原則として報告義務を負う」との語を選んだのだと思います。その一文の裏には、法の理想と現場の現実に折り合いをつけるための深い洞察があったのではないかと推察する次第です。

法律は言葉の集合体です。そこに連なる政令、省令、通達、これら一群の集合体が一つの制度として機能し、社会の中での行動を律します。そうした言葉の集合体を構成する個々の一文に、多くの人の経験や思考、そして時代の空気が詰まっているのです。

こと法律が関わる世の中の仕組みを理解するということは、そういう「言葉の背景」を読み解くことでもあります。このことを理解して世の様々な法律事象を見ることを心がけていただければ嬉しいです。

コメント